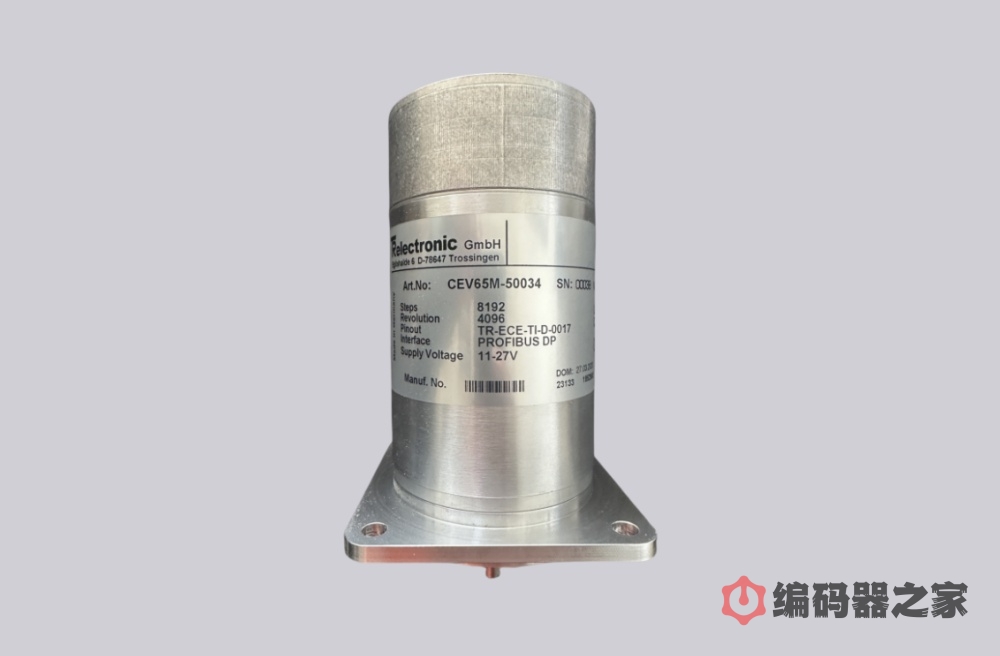

这是一款TR帝尔编码器,今天要介绍的是国产替代方案的定制情况。

CEV65M-50034这个型号,在过去的一年当中做了6家客户的委托定制替代业务。在帝尔编码器业务当中定制算是比较多的一个型号。这个产品的定制替代主要涉及一些铝材厂、钢铁厂,这一类的企业比较多。

在实际应用当中,有一家客户不能够正常使用。原因是客户不会使用profibus编码器的GSD文件,这种情况就没办法了。对于profibus编码器来讲,会使用GSD文件是必要条件。

如果不会使用GSD文件,不能组态使用,就要慎重。特别是一些贸易商,要提前和客户做好沟通。虽然,这都是一些基础操作,还是要先确认一下。这样能节省不少时间。

国产化方案介绍

我们先来链接一下这个编码器的参数情况。

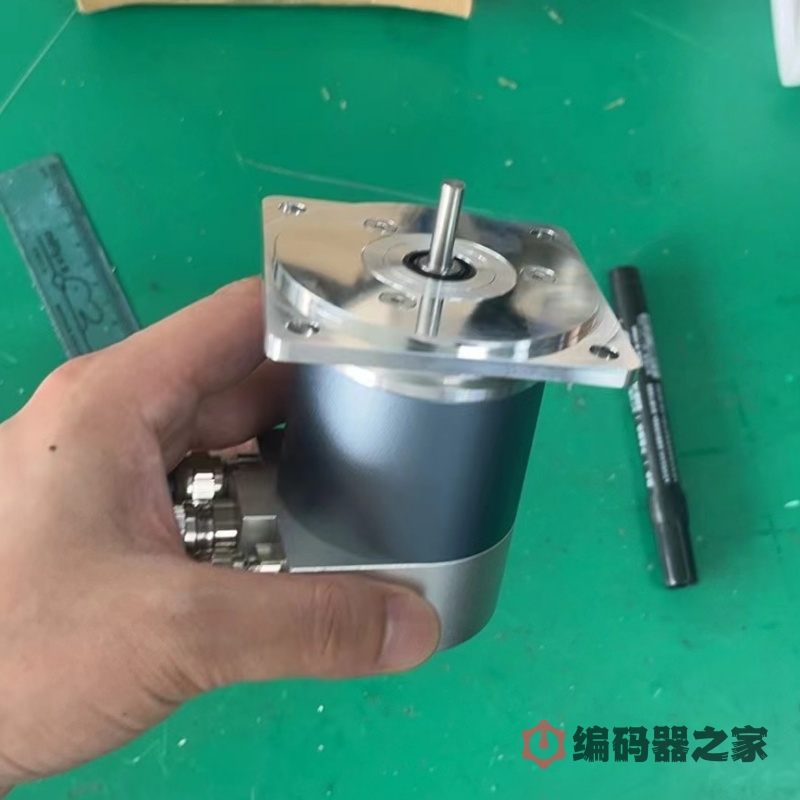

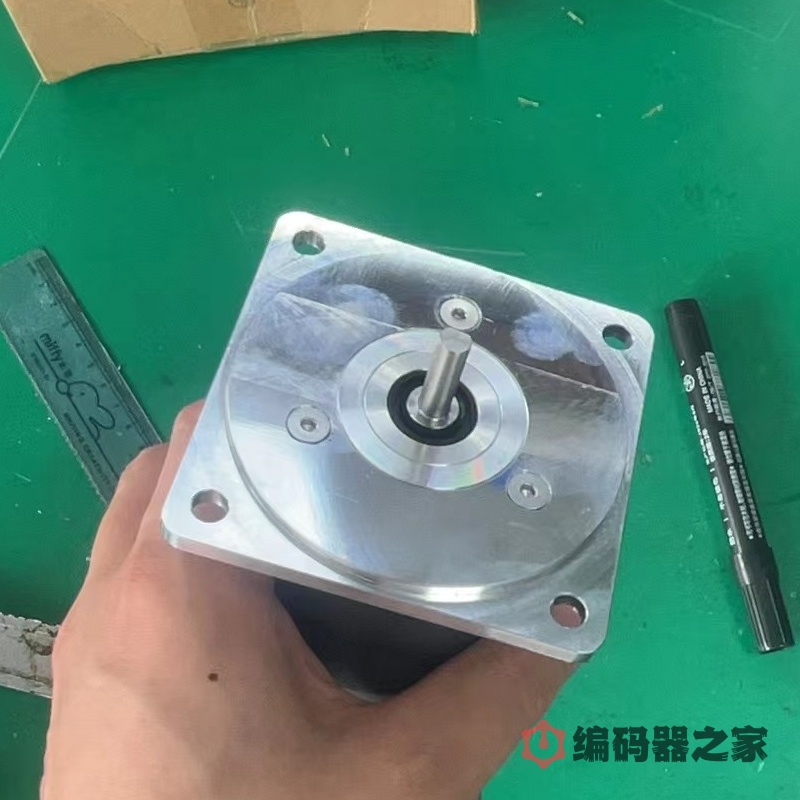

通过说明书,我们知道这是一款profibus通信的多圈绝对值编码器。轴径7mm,方型法兰80mm。这款编码器替代重点就是方型法兰,因为方型法兰比较少,所以同类替代可选择空间就小很多。

我们通过机加工做出安装尺寸一致的硬件,在根据参数定制相应的内部机械。这样,一套完整的替代方案就出来了。

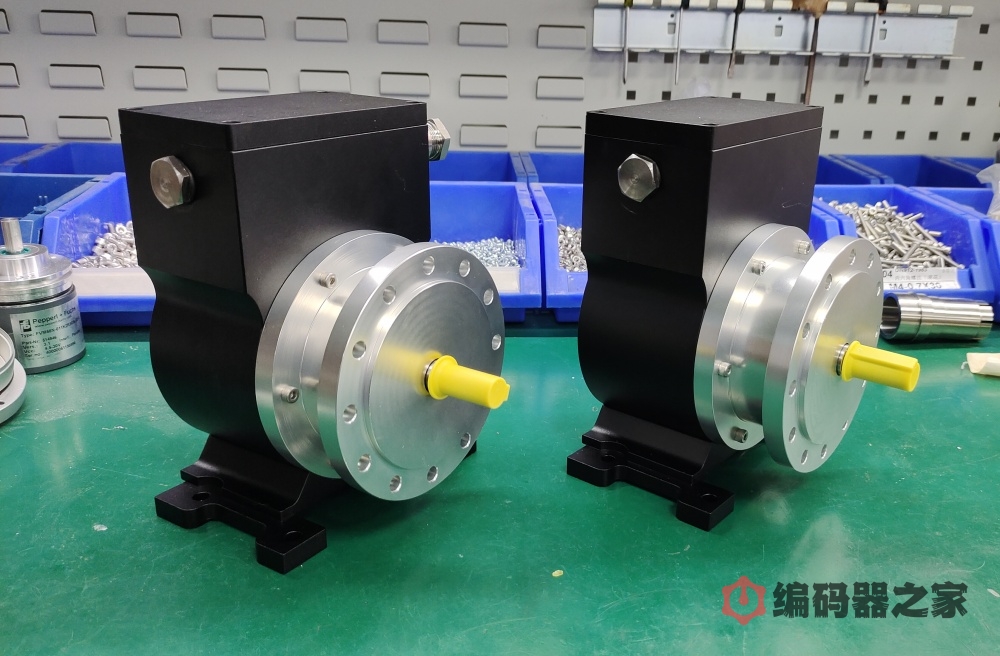

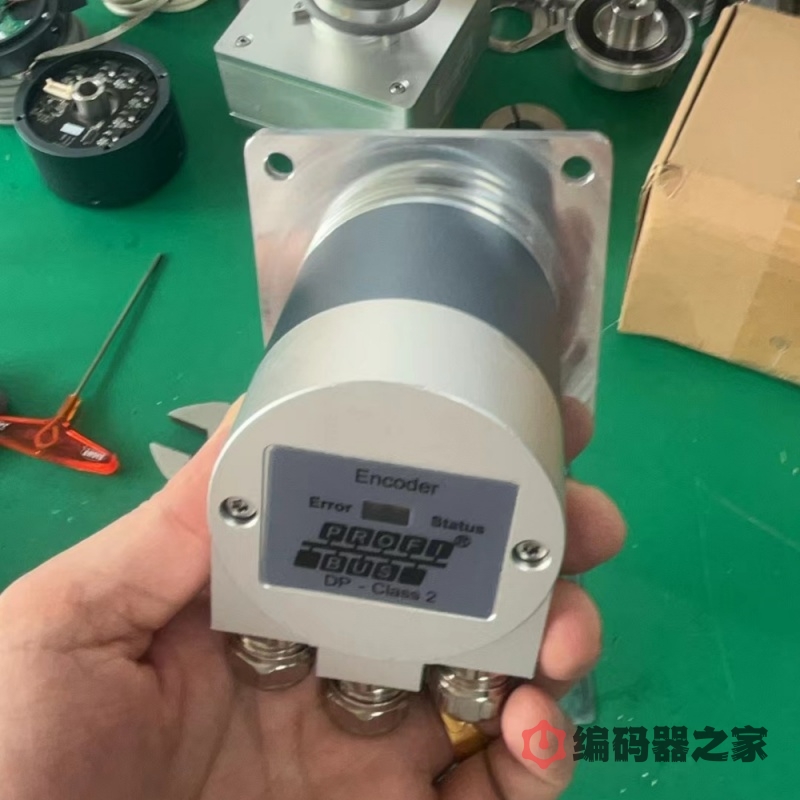

下面,我们来看一下替代产品的外观:

从图中,我们大致可以看出这个产品的外观情况。在安装尺寸上是1:1的。客户的应用反馈总体还是不错的,只有不会应用的一家无法操作,其余的几家反馈都非常好。

定制流程

如果仅仅针对这个型号的产品定制,不需要过多的流程。只需要简单的沟通就可以了,毕竟这是一款成熟的产品。只要有技术人员在岗就可以了。

如果贸易商,一定要先沟通客户是否会使用。这样可以互相节省彼此的时间成本。作为定制化产品,我们希望应用的对象是具备技术操作能力的场景。

如果,你有这方面的需要可以与我联系。文章底部的联系方式可以和我取得联系。